- 2月

山崎絹糸工場は絹布工場、晒加工工場の新設、

山崎工場と改称- 6月

橋場工場に約3,000名によるストライキ発生

橋場工場

(のちの東京工場)

- 2月

- 宇治工場運転開始 大阪で営業開始

more

宇治(第一)工場完成予想図

創業当時の日本レイヨン宇治工場本館事務所付近

宇治工場完成、第1工場運転開始。

生産能力は人絹日産2.7トン。設備はボビン式紡糸機10台、遠心式紡糸機15台、合計2,400錘。

- 3月

- 金融恐慌発生

- 3月

- 日本レイヨン・帝人・東レら6社により日本人絹聯合会を組織

- 4月

- 全国銀行取引所一斉休業(近江銀行倒産)(4/22)

- 5月

- 中国の動乱と排日貨運動により輸出不振で綿糸低落

社内スポーツの組織的活動のため、この年「大日本紡績体育連盟」発足

- 2月

- 初の普通選挙実施(2/20)

- 11月

- 昭和天皇即位大典挙行(11/10)

- 7月

青島大康紗廠の争議は在華邦人紡績に波及し、操業を停止

- 10月

- 世界恐慌始まる

- 7月

不況対策として人員整理を実施

- 12月

株主配当中止、一部職員解雇、定昇停止

more

日本の失業者は30万人を突破。日紡株価はこの年、額面に近い52円。

- 1月

- 金輸出解禁

- 4月

- ロンドン海軍軍縮条約調印

デフレ政策下の不況で全国の失業者32万2,000人

- 3月

津守新工場操業

- 9月

宇治工場でレーヨン・ステープル(スフ)試験生産開始、大日本紡績(津守)で紡績

- 9月

- 満州事変勃発

- 9月

- 英国金本位制停止

- 12月

- 金輸出再禁止実施

この年、人絹織物生産高、毛織物生産高を凌駕

- 2月

上海大康紗廠は上海事変のため、邦人勤務者総引揚げを決定

- 11月

菊池社長、昭和天皇に「人造絹糸に就いて」ご進講(ご説明)

- 1月

- 第1次上海事変勃発

- 3月

- 満州国建国宣言(3/1)

- 12月

- 国内インフレの進行に伴い人絹糸相場も暴騰

この年、人絹織物生産高・輸出高とも絹織物を凌駕

- 5月

宇治第2工場運転開始 日産12トン体制に

more

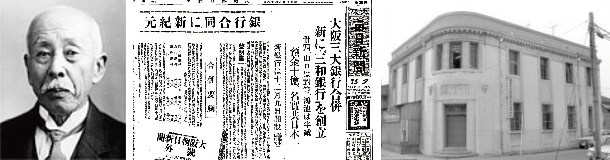

菊池恭三

大日本紡績社長、日本レイヨン社長、三和銀行取締役1933年 三和銀行誕生

菊池恭三は三十四、山口、鴻池の三行合併に奔走。三和銀行初代取締役に就任。

- 12月

- 三十四、山口、鴻池の三行が合併し三和銀行創立、菊池恭三は取締役に就任

- 12月

- 米国デュポン社、ナイロンの合成に成功

- 3月

宇治第3工場運転開始 日産19トン体制に

- 3月

- 日英会商決裂

- 4月

- 各国の輸入制限に対抗し通商擁護法公布

- 4月

岡崎第1工場運転開始 日産13.5トン体制に

操業開始当時の岡崎工場全景

- 11月

上海大康紗廠、青島大康紗廠はストライキにより閉鎖

- 11月

5代目社長に小寺源吾就任、12月には会長に菊池恭三就任(12/23)

5代目社長 小寺源吾

- 1月

- 日本政府、ロンドン軍縮会議脱退通告

- 2月

- 2・26事件起こる

- 9月

新日本レイヨンを設立(9/10)資本金3,000万円

- 7月

- 蘆溝橋事件、日中戦争始まる

- 8月

- 第2次上海事変が起こり、戦火拡大

- 6月

菊池恭三社長が会長に、菊池文吾常務が社長に就任(6/24)

- 9月

新日本レイヨン江津工場、スフ運転開始

- 6月

- スフ生産割当制実施

- 12月

- 商工省、人絹糸配給にも切符制採用を決定

- 11月

中央研究所設置(宇治工場内)

more中央研究所の設置(日本レイヨン)

綜合研究所正面(昭和23年頃) 1939年(昭和14年)日本レイヨンの高松勇治郎は渡米した折、デュポン社の研究所を訪れその必要性を痛感。帰国後、菊池文吾社長に懇願し同年9月19日に設置が決定。11月に新組織としてスタートした。高松は初代研究所長に就任した。

- 11月

新日本レイヨン紡績工場(江津)運転開始

- 8月

- アメリカ、日米通商条約破棄通告

- 9月

- 第2次世界大戦始まる

- 10月

- 京大桜田教授がビニロン繊維「合成1号」研究発表

- 11月

菊池会長第100回決算を機会に役員を退任(11/25)

- 12月

東亜繊維工業(坂越工場)でアミノ酸醤油製造

- 8月

日本硫黄から工場買収、大和田工場として二硫化炭素を生産

- 2月

- 繊維製品配給統制規則公布

- 9月

- 日独伊三国同盟成立

- 10月

- 会社経理統制令、賃金統制令公布

- 11月

- 紡聯、50万錘単位の企業統合要綱を決定

- 12月

- 企業整備統合要綱決定

(第一次企業整備)

- 7月

岸和田紡績合併 合併・閉鎖、事業場の売却、貸与相次ぐ

岸和田紡績本社(左)と本社工場(右) - 10月

琿春炭鉱(満州)の経営を開始

more大日本紡績は定款改正において「本会社ハ炭鉱ヲ所有シ経営ヲ為スコトヲ得」の項目を挿入。これより炭鉱事業が開始された。戦時下の工場のエネルギー源として始まったが、軍により自社内での消費は許されなかった。大日本紡績では1943年(昭和18年)から戦後を通じて6年間にわたり6砿業所を確保し、戦後の工場再建に大きく寄与した。

- 4月

- 生活必需物資統制令公布

- 12月

- 太平洋戦争勃発

東京工場を東京航空機工場、坂越工場を航空燃料工場に転用

津守第1工場を陸軍兵器補給廠に貸与、工場譲渡や軍管理下

- 6月

社名を日本航空機材(株)と改称、軍需生産に転換(6/29)

- 11月

岡崎工場の強化木機材生産操業開始

more

坂越航空燃料工場 大日本紡績20工場のうち9工場は飛行機部品などの軍需生産に転換を余儀なくされた。

紡績聯合会、日本羊毛工業会は相次いで企業再編を敢行。

大日本紡績は、宮川毛織、東海毛糸紡績、帝国毛糸紡績、三島毛織、日本整毛工業、日本製絨、第一毛絲紡績、山保毛織、山本毛糸紡績、羊興毛糸、松尾毛糸紡績所などを吸収した。日本レイヨン(株)は日本航空機材(株)に改称

木製プロペラ 1943年(昭和18年)6月29日、軍需産業転換への旗色を鮮明に打ち出し、木製プロペラ、航空機の骨組を形成する桁、操縦用索条の滑車、機体の外部に張る合板等の生産に転換。終戦時には登録生産能力に対しレーヨン糸1.5%、スフ2.1%と微々たるものだった。

- 6月

- 工場法の戦時特例を公布

- 9月

- イタリア無条件降伏

- 10月

- 軍需会社法公布

- 5月

津守工場は軍用麻、雑繊維により再開

- 3月

宇治工場 航空機用燃料製品初出荷

more戦時下の企業整理による軍需転換と売却

政府の戦力増強企業整備要綱により金属回収が強化され、国内綿スフ最高設備時期の65%にあたる857万錘の設備が26万トンの鉄屑となった。他にレーヨン各社も8.7万トン供出した。

オーツタイヤ本社工場

(旧日本整毛工業)1944年(昭和19年)5月、大日本紡績と内外ゴム(株)の共同出資により「大日本航空機タイヤ株式会社」が誕生。待望の戦闘機用第1号タイヤが誕生したのは12月だった。

- 8月

- 学童集団疎開開始

- 12月

- 繊維工場に工場事業場管理令適用

津守・尼崎工場空襲で全焼、大垣化学工場は空襲により寄宿舎ほかのべ3,054坪焼失

- 1月

伏見・米子(後藤)・江津3工場大阪陸軍造兵廠に接収される

- 10月

社名を永興産業(株)に改称(10/30)

- 5月

- ドイツ無条件降伏

- 8月

- 広島、長崎に原子爆弾投下

- 8月

- ソ連参戦

- 8月

- 終戦の詔書渙発、日本無条件降伏(8/15)

- 10月

- 国際連合成立